還記得推着行李尋找旅館之時,我無意中發現了一張惡搞版的《戴珍珠耳環的女孩》(Girl with a pearl earring),向前幾步又見《維納斯的誕生》(The birth of Venus),然後便對F城生出滿滿的好感。這些二次創作都有某些共通點,最明顯莫過於潛水鏡和藍色背景,連門外漢也能一眼辨識。後來,我每天都期待看見Blub的畫,間接使我更留意F城的街道。

2016年9月1日 星期四

佛羅倫斯的文藝腔:街頭藝術

佛羅倫斯讓我念念不忘的並非聖母百花大教堂或大衛像,而是隨處可見的街頭藝術(Street Art)。

還記得推着行李尋找旅館之時,我無意中發現了一張惡搞版的《戴珍珠耳環的女孩》(Girl with a pearl earring),向前幾步又見《維納斯的誕生》(The birth of Venus),然後便對F城生出滿滿的好感。這些二次創作都有某些共通點,最明顯莫過於潛水鏡和藍色背景,連門外漢也能一眼辨識。後來,我每天都期待看見Blub的畫,間接使我更留意F城的街道。

還記得推着行李尋找旅館之時,我無意中發現了一張惡搞版的《戴珍珠耳環的女孩》(Girl with a pearl earring),向前幾步又見《維納斯的誕生》(The birth of Venus),然後便對F城生出滿滿的好感。這些二次創作都有某些共通點,最明顯莫過於潛水鏡和藍色背景,連門外漢也能一眼辨識。後來,我每天都期待看見Blub的畫,間接使我更留意F城的街道。

2016年8月22日 星期一

閃爍情懷:老橋與周邊

世上有人喜歡塔,便有人喜歡橋。我喜歡橋,因為橋有連結兩地的功用,而且橋能夠點綴河流,是我甚為喜歡的一道風景。我喜歡橋,因為橋任由人們來去,帶一種送君千里的雅意。不過,我所喜歡的橋,並不包括老橋(Ponte Vecchio)。

|

| 橋上兩旁的商店,合力遮擋藍天。 |

我在旅行的第二天踏足老橋。老橋通往名店街只需五分鐘路程,我在大開殺戒之後,坐在路旁建築物凸起的底座上反省。名店街時有馬車經過,因此這區充斥馬尿臊臭的氣味。

|

| 佛羅倫斯最著名的鞋店,她應該擁有過百雙,那我也來一雙吧 |

|

| 河岸上的情人,不少燈柱底座都被遊人扣上情人鎖 |

|

| 意大利硬漢不羈看夕陽 |

|

| 老橋還是遠觀的好 |

不過,在我遇見那一道極美麗極危險的魔鬼橋後,我才發現以上的橋皆不足以讓我驚歎。往後再談,不贅。

2016年8月20日 星期六

佛羅倫斯主題曲

在佛羅倫斯的五天裏,我聽了此曲不下四遍。旋律非常熟悉,但我卻始終想不起在哪裏聽過,像是一首電影主題曲,又像是典禮結束的奏樂。

第一遍是在旅館附近的酒吧聽到的,駐場歌手雙手彈着鍵盤,忘我高歌;第二遍在聖母百花大教堂圓頂入口處附近,一位白衣飄飄的異國佳人拉着提琴,樂聲動人;第三次是在市政廣場,當時一隊交響樂團正在傭兵涼廊前的市政廳合奏,氣勢逼人;最後一次也是在市政廣場,由結他手J婉約彈奏。

經過幾天的洗腦,後來此曲一直哼在嘴邊,所以就把它訂為佛羅倫斯主題曲。

回港後在網上尋它千百度,終於找到這首迴腸蕩氣的歌曲。

來聽一個輕巧的版本:

此曲應景。

第一遍是在旅館附近的酒吧聽到的,駐場歌手雙手彈着鍵盤,忘我高歌;第二遍在聖母百花大教堂圓頂入口處附近,一位白衣飄飄的異國佳人拉着提琴,樂聲動人;第三次是在市政廣場,當時一隊交響樂團正在傭兵涼廊前的市政廳合奏,氣勢逼人;最後一次也是在市政廣場,由結他手J婉約彈奏。

經過幾天的洗腦,後來此曲一直哼在嘴邊,所以就把它訂為佛羅倫斯主題曲。

回港後在網上尋它千百度,終於找到這首迴腸蕩氣的歌曲。

Con Te Partirò ( Time to say goodbye)

來聽一個輕巧的版本:

此曲應景。

2016年8月19日 星期五

清風徐來:烏菲茲美術館、傭兵涼廊

佛城一如眾多歐洲城市,總有石凳在附近,供遊人歇息。外國遊客似乎都習慣這種十步一坐的旅行節奏,習慣來去匆匆的我花了好幾天才能融入其中。

|

| 這張是網上圖片,遊記寫完才知道烏菲茲的照片少得可憐,下回再去。 |

某天從老橋離開,拐進烏菲茲美術館(Galleria degli Uffizi )乘涼。美術館前身是貴族辦公室,後來才改作收藏藝術品之用,因此她的外型比其他美術館低調黯淡,卻也多了一份穩重和莊嚴。烏菲茲美術館呈U形,地面設有左右兩列石柱圍着中庭,有不少畫家在此販賣風景畫,有些則替旅客畫肖像謀生。兩旁以石柱為界而組成的長廊附有不少石凳,遊人行經總會坐下乘涼。石柱擋下了大部分的陽光,加上由市政廣場和河濱吹來的習習涼風,不用入內觀賞名畫,心靈便已經洗滌清涼了。

我曾幾次經過烏菲茲的中庭,直到最後一次,才端坐在長廊的石凳上,感受莊嚴的氣派,留意那些到處寫生的美術院學生。

從烏菲茲往市中心走,必然會經過市政廣場(Piazza della Signoria),又名領主廣場。廣場上又見一尊大衛像複製品,一隻金光閃閃的烏龜雕塑以及林林種種的塑像。我非常喜歡在此流連,特別是隱身於廣場上的傭兵涼廊(Loggia dei Lanzi)一角,徹底放空和欣賞附近藝人的表演。涼廊是一座典型的歐洲拱廊,面積不大,半露天的空間擺放了數尊銅像和雕塑讓遊人免費觀賞。涼廊底部設有幾級寬闊的階梯,我曾坐在那裏避雨、猶豫(買或不買)和休息。最深刻的一次,我安坐在梯階上,幾陣清風徐來,耳朵捲進古典結他手J演奏的優美樂章,原來結他可以如此撩人。我就這樣坐着聽了好幾首動人的曲子,然後放下幾塊錢,踏出廣場後靈魂似乎煥然一新。

|

| 結他手背後就是涼廊 |

|

| Ciao! |

2016年8月18日 星期四

吃在佛羅倫斯

意大利是公認美食國度,然而獨遊卻不是品嘗美食的好時機,不過我也沒有讓肚皮太委屈便是了。

平日喜歡麵食,因此來意國前已暗中決定要大啖意粉和批薩。第一頓飯是在聖母百花教堂附近吃的,被餐廳做作的名字吸引進去。

佛羅倫斯的食物口味較重,偏鹹,第一盤原裝正版的意大利肉醬千層麵,讓我想起了Pizza Express。第一頓飯還讓我認識了當地的傳統汽水Spuma,包裝一流,汽水分濃淡兩色,類似可樂和七喜,味道迥然不同。Spuma bionda (淡色)的味道輕輕淡淡,成份表上標有柑橘和蘋果,入口卻沒有水果的味道,只有淡淡的果香,甜度遠遠落後美式汽水。這是一種味道曖昧不明的汽水,因此留下了深刻的印象。

這所餐廳的佈置和氣氛尤勝食物味道,牆櫃不少黑膠碟和經典電影書籍擺設深得我心。餐廳播放着輕快的西洋歌曲,無端一曲喚起我破落的回憶,於是結賬move on。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

佛羅倫斯的名菜是重量達一公斤的炭燒大牛排。這絕不是一個中等體型的華人能夠獨吞的美食,不想浪費的我留待重臨再挑戰吧!不過,意國的肉食怎能錯過?於是,我在某人氣餐廳點了一份普通份量的黑醋牛排,侍應生對我有別於旅客口味的選擇眼前一亮。牛排上桌時,我被它份量十足的主菜和配菜嚇了一跳,牛排肉質粉嫩,肉香味濃,幸而黑醋的酸甜解膩,否則我一定會被冠上「大嘥鬼」的惡號。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

旅行期間我寧願把時間放在風景,所以幾乎每天只吃兩餐,至於是哪兩餐則看時間而定。我在中央市場(Mercato Centrale)裏的Nerbone解決過兩頓早餐。中央市場是當地的一座室內菜市場,距離旅館約五分鐘的路程。早上的市場井然有序,攤檔還沒有全開,我轉了一圈便找到了著名的牛肚包(lampredotto)食店Nerbone。點餐後廚子把一塊不大不小的牛肚從清湯裏取出,切成碎塊,再夾進香脆麵包之間,然後澆上帶蒜香的青醬(parsley sauce)和港人最愛的豆瓣醬,香噴噴熱辣辣的暖胃早餐不消三分鐘便捧到面前。

我坐在店家提供的座位享用早餐,牛肚熱燙軟綿、青紅醬汁香濃惹味,沒有不好吃的理由。抬頭一看,盡是他們歷年來得過的美食獎座,這些生鏽的獎盃被他們隨手一放,束之高閣,蒙上厚厚灰塵。對於正在忙的幾個廚子來說,真正的戰績從來不是獎牌,而是是絡繹不絕的人龍吧!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

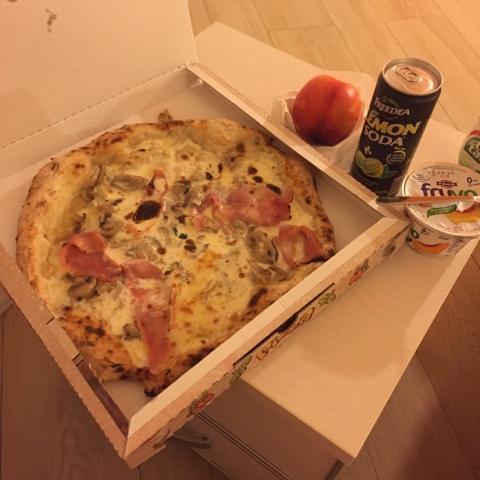

相比在餐廳用餐,我更喜歡外帶回旅館不顧儀態地大吃大喝。某個晚上我從旅館附近外帶了一塊巨型薄餅。我捧着滾燙的紙盒,跑回旅館,把洗好的水果和汽水列陣排開,放肆吃喝。在四下無人的房間裏,一手撕下薄餅,一手打開汽水瓶蓋的痛快,但願她們以後都能感受一回。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

甜品也是意大利不可錯過的一塊。提拉米蘇(Tiramisu)是意國甜品代表,揉合意大利兩強——咖啡和軟芝士。我曾在聖母百花教堂外帶一小碗提拉米蘇,據說是佛市內的第一名。小小一碗的提拉米蘇竟然索價7.5歐!實在讓人好奇它內裏的奧祕。第一口放進嘴巴裏我便明白了,那是吃進一口雲的感覺,比棉花糖更輕更軟更細膩。咖啡香恰到好處,瑪士卡邦芝士綿密,加入打發鬆軟的蛋白霜,以及濕軟的手指餅;這甜點用料簡單,但要做到眼前這碗雲一樣的質感,大概要經歷數之不盡的失敗吧?從前我也做過不下十次的提拉米蘇,味道挺讓人滿意,可若要與眼前這碗相比,只會淪為一場笑話。

至於意大利的寶藏--Gelato,我怎麼可能跳過不談呢?請容許我不久後再作獨立報導。

平日喜歡麵食,因此來意國前已暗中決定要大啖意粉和批薩。第一頓飯是在聖母百花教堂附近吃的,被餐廳做作的名字吸引進去。

佛羅倫斯的食物口味較重,偏鹹,第一盤原裝正版的意大利肉醬千層麵,讓我想起了Pizza Express。第一頓飯還讓我認識了當地的傳統汽水Spuma,包裝一流,汽水分濃淡兩色,類似可樂和七喜,味道迥然不同。Spuma bionda (淡色)的味道輕輕淡淡,成份表上標有柑橘和蘋果,入口卻沒有水果的味道,只有淡淡的果香,甜度遠遠落後美式汽水。這是一種味道曖昧不明的汽水,因此留下了深刻的印象。

這所餐廳的佈置和氣氛尤勝食物味道,牆櫃不少黑膠碟和經典電影書籍擺設深得我心。餐廳播放着輕快的西洋歌曲,無端一曲喚起我破落的回憶,於是結賬move on。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

佛羅倫斯的名菜是重量達一公斤的炭燒大牛排。這絕不是一個中等體型的華人能夠獨吞的美食,不想浪費的我留待重臨再挑戰吧!不過,意國的肉食怎能錯過?於是,我在某人氣餐廳點了一份普通份量的黑醋牛排,侍應生對我有別於旅客口味的選擇眼前一亮。牛排上桌時,我被它份量十足的主菜和配菜嚇了一跳,牛排肉質粉嫩,肉香味濃,幸而黑醋的酸甜解膩,否則我一定會被冠上「大嘥鬼」的惡號。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

旅行期間我寧願把時間放在風景,所以幾乎每天只吃兩餐,至於是哪兩餐則看時間而定。我在中央市場(Mercato Centrale)裏的Nerbone解決過兩頓早餐。中央市場是當地的一座室內菜市場,距離旅館約五分鐘的路程。早上的市場井然有序,攤檔還沒有全開,我轉了一圈便找到了著名的牛肚包(lampredotto)食店Nerbone。點餐後廚子把一塊不大不小的牛肚從清湯裏取出,切成碎塊,再夾進香脆麵包之間,然後澆上帶蒜香的青醬(parsley sauce)和港人最愛的豆瓣醬,香噴噴熱辣辣的暖胃早餐不消三分鐘便捧到面前。

我坐在店家提供的座位享用早餐,牛肚熱燙軟綿、青紅醬汁香濃惹味,沒有不好吃的理由。抬頭一看,盡是他們歷年來得過的美食獎座,這些生鏽的獎盃被他們隨手一放,束之高閣,蒙上厚厚灰塵。對於正在忙的幾個廚子來說,真正的戰績從來不是獎牌,而是是絡繹不絕的人龍吧!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

相比在餐廳用餐,我更喜歡外帶回旅館不顧儀態地大吃大喝。某個晚上我從旅館附近外帶了一塊巨型薄餅。我捧着滾燙的紙盒,跑回旅館,把洗好的水果和汽水列陣排開,放肆吃喝。在四下無人的房間裏,一手撕下薄餅,一手打開汽水瓶蓋的痛快,但願她們以後都能感受一回。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

甜品也是意大利不可錯過的一塊。提拉米蘇(Tiramisu)是意國甜品代表,揉合意大利兩強——咖啡和軟芝士。我曾在聖母百花教堂外帶一小碗提拉米蘇,據說是佛市內的第一名。小小一碗的提拉米蘇竟然索價7.5歐!實在讓人好奇它內裏的奧祕。第一口放進嘴巴裏我便明白了,那是吃進一口雲的感覺,比棉花糖更輕更軟更細膩。咖啡香恰到好處,瑪士卡邦芝士綿密,加入打發鬆軟的蛋白霜,以及濕軟的手指餅;這甜點用料簡單,但要做到眼前這碗雲一樣的質感,大概要經歷數之不盡的失敗吧?從前我也做過不下十次的提拉米蘇,味道挺讓人滿意,可若要與眼前這碗相比,只會淪為一場笑話。

至於意大利的寶藏--Gelato,我怎麼可能跳過不談呢?請容許我不久後再作獨立報導。

2016年8月15日 星期一

托斯卡尼夕陽下:廣場

米高安哲羅廣場(Piazzale Michelangelo)聞說是欣賞佛羅倫斯日落的最佳地方。

這個廣場位於亞諾河(River Arno)的另一邊(教堂和老橋等主要景點都在對岸),建於山丘之上,因此從廣場上可以遠眺佛羅倫斯主要建築。廣場以米高安哲羅的名字命名,表彰他偉大的藝術成就。米高安哲羅是意大利一位非常重要的藝術家,他既是雕塑家,又是畫家、建築師和詩人。後人對米高安哲羅雕塑家的身份最為熟悉,全因那一尊完美無暇的大衛像,因此廣場上豎立了一尊複製品,作為標記。

前往米高安哲羅廣場的那個下午,我在路上遇到一個恰巧落單的中國遊客,於是便並肩同行。抵達廣場後,只見那裏除了一尊標誌性的大衛像以外,幾乎都是空地,另有幾張被陽光照得滾燙的長凳。

大衛頭上的雀鳥讓我想起了王爾德的《快樂王子》,靈雀那天一直窩在大衛頭上休息,感情似乎十分要好。同行的伙伴也對這尊仿造的大衛像充滿興趣,樂此不疲地拍遍不同角度。

當日午後,廣場一角架起了舞台,樂手正為晚上的音樂會綵排,使現場氣氛變得更為熱鬧奔放。由於音樂會帶動人潮,那天廣場上停泊了不少美食車,因此我印象當中的廣場夕陽,多了一陣食物的香氣和優美的旋律。

|

| 廣場上的人潮伴隨夕陽而至,我和伙伴屏息以待這場美麗的日落。 |

從廣場離開後要經過一道橋回到河對岸,此時太陽已經落下,天空從橘轉藍,再漸濃入黑。我站在橋中心,遠看夜幕初上的老橋(Ponte Vecchio)。我和半天同伴在聖母百花教堂道別,互相祝福餘下的旅程。當時天際灰藍,教堂邊上不少兜售破玩意的黑人,他們把會發光的軟球向天一拋,然後在原地接回煙花般墜落的球。我拖着疲累的身軀和兩瓶礦泉水回到旅館,結束了第一天的旅程。

離開佛羅倫斯那天上午我重回米高安哲羅廣場,坐在露天茶座喝了一杯微微苦澀的雜果賓治,希望把眼前的風景留在記憶最深處。太陽傘下的位置滿座,我只好任由陽光侵蝕髮膚,熱辣辣地與我吻別。

2016年8月13日 星期六

托斯卡尼豔陽下:教堂

這是我第三度光臨酷熱的歐洲,瞧瞧那些印象中不真實的存在。

第一站是意大利,她的地形有如一隻紳士靴,因此有靴子國的外號。意大利為人所熟悉的旅遊勝地有羅馬、米蘭、威尼斯和佛羅倫斯四個城市。獨行的我野心不大,放棄了昂貴招搖的羅馬和威尼斯,挑選了其餘兩處。

佛羅倫斯有一個雅緻的別稱——翡冷翠,由我國才子徐志摩直接從意大利文Firenze(此地原名) 音譯過來。翡冷翠一名對我而言過份浪漫和孤高,似乎不夠親切。佛羅倫斯之所以有「浪漫之都」的稱謂,全因這裏是文藝復興的起源而來,到處都是停留在時間之內的亙古建築。以上的硬資料,她們將來會從歷史老師口中得知,就不由我班門弄斧了。標題提到的托斯卡尼是意大利二十個行政區之一,佛羅倫斯是其首府,為人所熟知的比薩也隸屬此區。最後,標題取自一部同名的電影,可惜我出發意大利之前未及找到這部電影,因此現在挪作標題填補遺憾。人在托斯卡尼的五天裏,還真的每天都活在豔陽下呢!

---------------------------------------------------------------------

接下來,我要在此分享第一手體驗。

佛羅倫斯的輕快和浪漫,我是從教堂大圓頂安全爬下來以後才開始感受到的。

從機場到下塌旅館的時間盡在我掌握之中,我準時按照網上預約時間抵達喬托鐘樓,打算先從鐘樓近賞地標——聖母百花教堂大圓頂。這座近六百年的建築,想也知道有電梯的可能性極低,令人沮喪的是從地面到鐘樓頂部的樓梯是呈迴旋狀的,而且窄長昏暗,沒有讓人喘氣的空間。揹着隨身物品,以及抬着一台笨重單反(單鏡反光相機)的我,只好跟着老外的屁股拾級而上,好不容易才爬到了鐘樓上層。來不及欣賞宏偉的教堂圓頂,我便倒在冰涼的石凳上喘息納涼。

從鐘樓向外展望,可近距離觀賞這顆全世界最大的圓頂。伴隨着鐘樓上的涼風,以及幽幽的鐘聲,滿腔的悶熱一掃而空。

參觀鐘樓以後,我豪氣地買了好幾根描畫了鐘樓外觀的皮書籤,然後一邊聽着街頭藝人彈奏西班牙結他,一邊吃着十四天裏的第一根Gelato。當時心裏被一股莫名的感動脹滿,不知道是被四周優雅復古的氣氛打動,還是長途飛行後的恍然。

為了徹底執行自己訂下的時間表,我把午餐放在登頂之後,無疑是旅程當中最愚蠢的決定。由於教堂看起來不太高,讓我輕視了登頂所花之力。那是像蒙眼驢子似的苦爬無盡迴旋階梯的過程,梯級坡度隨教堂高度愈見陡峭,而且梯間環境侷促;加上登頂的人不少,不時要給沿路離開的旅人讓路,大概爬個十五至二十分鐘才能見頂。尤記得登頂後,我汗流浹背、手腳抖震,不管一切地坐在地板上,毫不浪漫。大概是體力虛耗太大,我掏出幾顆香港帶去的軟糖補充糖份,待身體穩定以後,再開始拍照。

圓頂是佛羅倫斯最高的建築物。據說為了表揚建築師Filippo Brunelleschi的貢獻,佛羅倫斯政府嚴格限制建築物的高度,一律不得高於圓頂。因此置身圓頂,便可以俯瞰佛羅倫斯景色,四周陶紅的屋頂和藍天相接,讓人看着心喜。離開圓頂前,我坐在長凳上休息良久,讓風來回地吹拂身體,並想起電影《冷靜與熱情之間》的陳慧琳。

最後,由於托斯卡尼的陽光實在太猛烈,不是一、兩杯Gelato能夠抵抗的;因此每天兩、三點我都會留在旅館看看書,再想想下半場的路線。

第一站是意大利,她的地形有如一隻紳士靴,因此有靴子國的外號。意大利為人所熟悉的旅遊勝地有羅馬、米蘭、威尼斯和佛羅倫斯四個城市。獨行的我野心不大,放棄了昂貴招搖的羅馬和威尼斯,挑選了其餘兩處。

---------------------------------------------------------------------

接下來,我要在此分享第一手體驗。

從機場到下塌旅館的時間盡在我掌握之中,我準時按照網上預約時間抵達喬托鐘樓,打算先從鐘樓近賞地標——聖母百花教堂大圓頂。這座近六百年的建築,想也知道有電梯的可能性極低,令人沮喪的是從地面到鐘樓頂部的樓梯是呈迴旋狀的,而且窄長昏暗,沒有讓人喘氣的空間。揹着隨身物品,以及抬着一台笨重單反(單鏡反光相機)的我,只好跟着老外的屁股拾級而上,好不容易才爬到了鐘樓上層。來不及欣賞宏偉的教堂圓頂,我便倒在冰涼的石凳上喘息納涼。

從鐘樓向外展望,可近距離觀賞這顆全世界最大的圓頂。伴隨着鐘樓上的涼風,以及幽幽的鐘聲,滿腔的悶熱一掃而空。

參觀鐘樓以後,我豪氣地買了好幾根描畫了鐘樓外觀的皮書籤,然後一邊聽着街頭藝人彈奏西班牙結他,一邊吃着十四天裏的第一根Gelato。當時心裏被一股莫名的感動脹滿,不知道是被四周優雅復古的氣氛打動,還是長途飛行後的恍然。

為了徹底執行自己訂下的時間表,我把午餐放在登頂之後,無疑是旅程當中最愚蠢的決定。由於教堂看起來不太高,讓我輕視了登頂所花之力。那是像蒙眼驢子似的苦爬無盡迴旋階梯的過程,梯級坡度隨教堂高度愈見陡峭,而且梯間環境侷促;加上登頂的人不少,不時要給沿路離開的旅人讓路,大概爬個十五至二十分鐘才能見頂。尤記得登頂後,我汗流浹背、手腳抖震,不管一切地坐在地板上,毫不浪漫。大概是體力虛耗太大,我掏出幾顆香港帶去的軟糖補充糖份,待身體穩定以後,再開始拍照。

圓頂是佛羅倫斯最高的建築物。據說為了表揚建築師Filippo Brunelleschi的貢獻,佛羅倫斯政府嚴格限制建築物的高度,一律不得高於圓頂。因此置身圓頂,便可以俯瞰佛羅倫斯景色,四周陶紅的屋頂和藍天相接,讓人看着心喜。離開圓頂前,我坐在長凳上休息良久,讓風來回地吹拂身體,並想起電影《冷靜與熱情之間》的陳慧琳。

從圓頂上安全離開後,我嘗試避開人群拍下聖母百花教堂的全貌。可惜鏡頭焦距難以覆蓋全貌,而且我忘了把偏光濾鏡帶來,沒辦法留下親眼所見,所以乾脆去用餐好了。

最後,由於托斯卡尼的陽光實在太猛烈,不是一、兩杯Gelato能夠抵抗的;因此每天兩、三點我都會留在旅館看看書,再想想下半場的路線。

訂閱:

文章 (Atom)